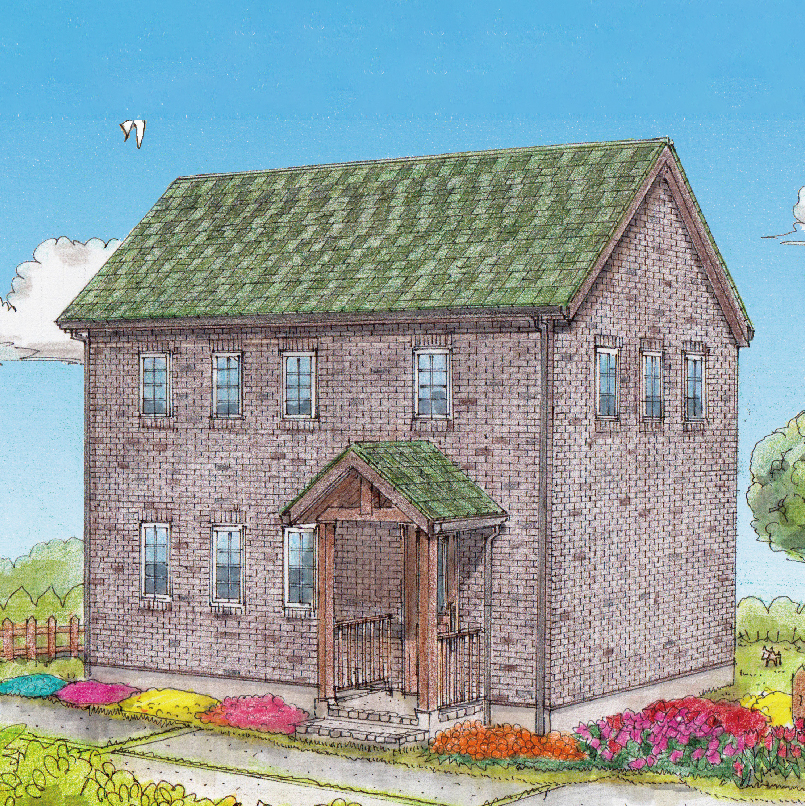

街中でひときわ目を引くレンガの家。その重厚感あるたたずまいやクラシックなデザインに、憧れを抱く方も多いのではないでしょうか。

「レンガ造りの家に住むのが夢だった」というお声もよく耳にします。

しかし、いざマイホームとしてレンガの家を建てようと考えると、価格や性能、地震に対する耐性など、現実的な疑問や不安も生じるものです。

この記事では、レンガ住宅の魅力はもちろん、デメリットや注意点、後悔しないための設計ポイントまでを丁寧に解説していきます。

理想のマイホームを“見た目だけ”で選んでしまうのではなく、「本当に暮らしやすい家」としてレンガ住宅を検討するために、ぜひ参考にしてください。

レンガの家ってどんな家?

まずは基本から。レンガの家と聞いて、多くの方がイメージされるのは「赤茶色のレンガが積み上げられた、海外のような外観」ではないでしょうか。 しかし日本でよく見る“レンガ風の家”には、本物のレンガ造りと外壁材としてのレンガタイルの2種類があります。

本物のレンガと“レンガ風”の違い

レンガ造は焼成されたレンガを一つひとつ積み上げて壁や構造体をつくる伝統的な工法で、主に「積みレンガ工法」と呼ばれます。この工法ではレンガ自体が建物の構造を担うため、非常に頑丈ですが、その分重量も大きく、強固な基礎工事と熟練した職人の技術が不可欠です。

また、断熱性能や耐震性を確保するための追加設計も必要になります。

一方、近年一般的に採用されているのは、「レンガ調サイディング」や「レンガタイル貼り」といった装飾目的の外壁仕上げです。これらは木造や鉄骨造の建物の外壁にタイル状のレンガ材を貼り付けるもので、構造自体は一般的な住宅と変わりません。

見た目の美しさを比較的低コストで再現できるため、住宅街でもよく見られるスタイルとなっています。

外壁に使われるレンガの種類と構造

レンガ外壁には主に「積みレンガ工法」と「張りレンガ工法」の2種類が存在します。積みレンガ工法は、レンガを積み上げて構造体自体を形成する伝統的な工法で、非常に高い耐久性と重厚感を持ちますが、その分重量が大きく、基礎の設計や耐震対策に配慮が必要です。また施工に高度な職人技が求められるため、費用も高くなる傾向があります。

一方、張りレンガ工法は、建物の構造とは別に、外壁の仕上げ材としてレンガ風のタイルや薄型のレンガを貼り付ける方法です。構造的な強度には直接影響しないため、木造住宅などにも適用しやすく、見た目のレンガらしさを手軽に再現できる点が魅力です。

ただし、この2つの工法では施工費・耐震性・断熱性・メンテナンス性などに明確な違いがあるため、自分たちの希望や暮らし方に合った選択をするためにも、事前に建築会社と十分に相談し、施工方法や費用感について確認することが重要です。

レンガの家のメリット

レンガの家が根強い人気を持つ理由には、外観の美しさだけでなく、実用面でもさまざまな利点があります。

圧倒的なデザイン性と高級感

レンガの持つ自然な風合いと重厚感は、年月を重ねるごとに独特の風情を帯び、色合いや質感の変化を通じて“味わい”が増していきます。

例えば、新築当初は赤みの強かったレンガが、雨風や日差しを受けることで柔らかなブラウンやグレーへと変化し、家全体に深みを与えてくれます。

また、レンガ特有の不均一な表情や手作業による積み上げの陰影が、住まいに温かみや落ち着きをもたらします。こうした経年美は、一般的な外壁材ではなかなか再現できないもので、自然素材ならではの魅力といえるでしょう。

さらに、流行に左右されないクラシックなデザインは、和風・洋風問わず幅広い住宅スタイルに調和し、長く愛せる住まいづくりを可能にしてくれます。

まさに“住むほどに好きになる”外観を目指す方にとって、レンガは理想的な素材といえるかもしれません。

耐久性・防火性に優れている

レンガは高温で焼成されるため、非常に熱に強く、火災時でも構造体としての形状を保ちやすいという特性があります。そのため、耐火建築物としての評価も高く、防火地域などでも安心して採用できる素材です。また、無機質な素材であるためシロアリや腐食にも強く、建物の寿命を長く保つことができます。

さらに、風雨や紫外線といった自然環境による影響にも非常に耐性があり、一般的な外壁材のように色あせや剥がれが起こりにくい点も大きなメリットです。

適切に施工されたレンガの外壁は、数十年単位で美観と性能を保ち続けることが可能であり、結果としてメンテナンス回数の削減にもつながります。

メンテナンスコストが抑えられる場合も

一般的な外壁材、たとえば窯業系サイディングやモルタル壁などは、紫外線や雨風の影響を受けて劣化が進むため、約10年〜15年ごとに塗装の塗り替えや補修が必要になります。これには足場設置費用も含まれるため、まとまった金額が発生しやすく、長期的には維持費がかさむことがあります。

一方、レンガはもともと耐候性・耐久性に優れ、表面塗装が不要な素材です。

経年による色褪せも味わいとされるため、基本的には塗り直しの必要がなく、外壁材としての維持費が比較的少なくて済みます。

もちろん、目地部分のモルタルに関しては、30年〜40年を目安に補修が必要になることもありますが、頻繁な手入れが不要な点では大きなメリットといえるでしょう。

レンガの家の注意点・デメリット

魅力も多いレンガ住宅ですが、建てる前に知っておきたい注意点もあります。

初期コストが高くなりやすい

レンガは、材料費・施工費ともに高くなりがちです。

職人による丁寧な施工や、重量を支えるための基礎工事が必要となるため、工期や手間も通常よりかかります。こうしたコスト面の理由から、初期費用にゆとりのある方や、外観への強いこだわりを持つ方に選ばれることが多いです。

また、レンガ調タイルを用いた外壁でも、他の外壁材(たとえば窯業系サイディングやガルバリウム鋼板)に比べると材料単価や施工費が割高になるケースがあります。

施工費を抑えたい方にとっては、一見「高くつく家」と感じられるかもしれません。

しかし、ここで注意したいのが、“初期費用の高さ”だけに目を奪われてしまうと、将来的なトータルコストや満足度を見落とす可能性があるという点です。

レンガ住宅は塗装などの定期メンテナンスが不要で、経年変化も美しく、修繕回数も少ない傾向にあります。つまり、「建てたあとの出費が少ない=長い目で見れば経済的」になる場合もあるのです。

このように、初期費用だけで判断するのではなく、暮らし始めてからの維持費や見た目の変化も含めて検討することが、後悔しないレンガの家づくりの第一歩といえるでしょう。

断熱・気密性能は工夫が必要

レンガは蓄熱性が高く、一度吸収した熱をゆっくりと放出する特性があります。これにより、外気の急激な温度変化の影響を受けにくく、日中に暖まった熱が夜間にも室内に残るなどのメリットがある反面、断熱対策が不十分な場合にはその蓄熱が逆効果になることもあります。

たとえば、夏場は昼間に蓄えた熱が夜まで室内にこもりやすく、冷房効率が下がってしまうことがあります。また冬場は、外気温が低いとレンガが冷たくなり、その冷気を室内側に伝えてしまう可能性もあるため、結果として「夏は暑く、冬は寒い」と感じる要因となります。

そのため、レンガを使用する際は、高性能な断熱材を併用した内断熱や外断熱を計画的に導入することが重要です。さらに、窓の断熱性や通風計画も含めて、全体として快適な住環境を実現できるような設計配慮が必要不可欠です。

地震への備えは構造次第

重量のあるレンガは、その質量ゆえに地震の揺れに対して大きな負荷がかかりやすく、構造的な脆弱性が生まれる可能性があります。特に「積みレンガ工法」の場合は、レンガ自体が構造体を担うため、壁面に大きな力が集中する傾向があります。

そのため、耐震性を確保するためには、建物全体の重心バランスや耐力壁の配置、基礎の設計にまで踏み込んだ構造計算が不可欠です。

また、耐震補強の手法としては、内部に鉄筋や鉄骨を組み込む「補強レンガ構造」や、二重構造にして揺れを吸収する「耐震壁工法」などの工夫が必要です。

これらの設計をきちんと行える施工会社を選ばないと、万が一の地震時に外壁の崩落や構造破損のリスクが高まります。

なお、レンガ調タイルや張りレンガ工法であっても、地震によってタイルの剥離や落下が発生することがあります。

建物自体の耐震性に加え、仕上げ材の固定方法や下地処理にも配慮が求められます。

レンガの家が向いている人とは?

・外観だけでなくインテリアにも統一感を持たせたい方

・重厚感や風格のあるデザインを好む方

・新築時の美しさだけでなく、10年・20年後の姿まで楽しみたい方

・大量生産的な住宅では満足できず、細部までこだわりたい方

・他人と同じではない“唯一無二の我が家”を求める方

このようなこだわりや美意識をお持ちの方にとって、レンガ住宅は単なる外壁の選択肢を超えた、“人生を彩る住まい”となることでしょう。

まとめ|「好き」をカタチにした、長く愛せる家へ

レンガの家は、見た目の美しさだけでなく、耐久性や趣のある暮らしを叶えてくれる住宅スタイルです。ただし、コストや性能面でのバランスをしっかり考え、信頼できる施工会社に依頼することが大切です。

住まいは「どれだけ長く、心地よく住み続けられるか」が大事。 ぜひ“好き”という気持ちを大切に、納得のいく家づくりを進めてください。

レンガの家専門 SEISYO三重支店

SEISYO三重支店ではレンガの家、クラシック住宅を中心に家づくりをしています。新築をご計画の際には、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://seisyo-co.jp/contact/

LINE公式アカウント

SEISYOの公式LINEアカウントでは、家づくりに役立つ知識やイベント情報をいち早くお伝えしております。これから家づくりをお考えの方は、ぜひご登録ください。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://lin.ee/ehujE0m

著者プロフィール

中島 盛夫

株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]

大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。